更新日:2025年3月31日

ここから本文です。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではあるものの、病気になったり長期的に身体に障害が生じることがあり、不可避的なものであることから、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度が設けられています。

新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会において、予防接種との因果関係に係る審査が行われます。)

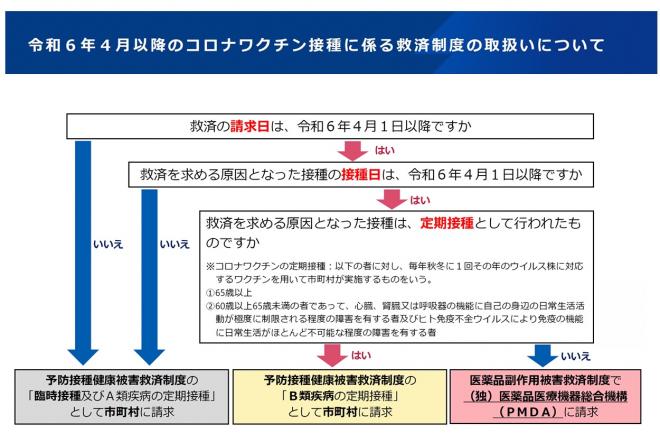

新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いについて

新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。

接種日が「令和6年3月31日以前」の場合

予防接種健康被害救済制度で、「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

「給付の流れ」以降をご確認ください。

接種日が「令和6年10月1日以降」で「定期接種」として接種した場合

予防接種健康被害救済制度で、「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。

「給付の流れ」以降をご確認ください。

(注)対象者は定期接種の対象者(65歳以上および60歳~64歳の内部障害1級相当の方)です。

(注)定期接種対象者以外の方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」が対象となります。

(注)定期接種対象者の方であっても、接種日が「令和6年4月1日~9月30日」の場合は、任意接種となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)」が対象となります。

給付の流れ

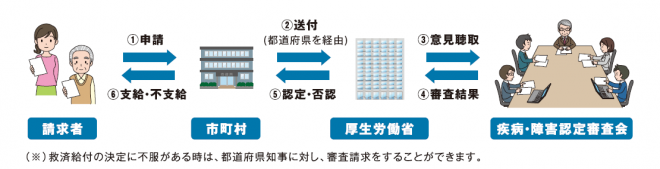

1.申請から認定・支給までの流れ

2.申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民登録があった市町村に行います。

請求には、医師が作成した診療録(カルテ)など、必要となる書類があり、種類や状況によって変わりますので、市役所までご相談ください。

3.必要書類

<医療費・医療手当の請求の場合>

| (1)医療費・医療手当請求書 | |

| (2)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 | 受診証明書(PDF:224KB) |

| (3)医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し | |

| (4)接種済証明書もしくは接種記録書 | 治療を受けた医療機関に作成等を依頼してください。 |

|

(5)疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果、 写真等を含む) |

治療を受けた医療機関に作成等を依頼してください。 |

※その他の給付(請求)については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

4.注意事項

- 提出書類の中には発行に費用が生じることがありますが、それらの費用は請求者のご負担となります。

- 申請を受理した後も、追加資料をご用意いただく場合があります。

- 申請してから結果が出るまでに、数カ月から1年以上かかることがあります。

給付の種類

給付の種類や給付額については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。