更新日:2024年1月4日

ここから本文です。

展示の内容

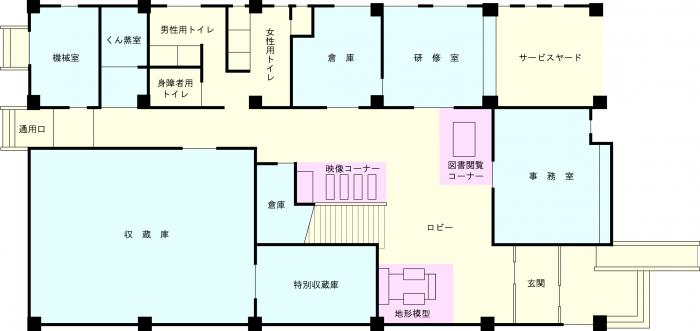

【1階】

- 市内の史跡や主要施設などが一目でわかる地形模型があります。

- 映像コーナーでは市内の民俗芸能や年中行事の映像(20番組)を見ることができます。

|

分類 |

年中行事 |

産業・生業 |

民間信仰 |

民俗芸能 |

|

タイトル |

宇都のオネッケ |

入浜塩田の作業 |

姶良町の田の神さあ |

上名の棒踊り |

|

モグラウチ |

叺(かます)ができるまで |

宮脇の田の神講 |

春花の太鼓踊り |

|

|

宮脇の十五夜綱引 |

炭焼きの仕事 |

|

住吉の金山踊り |

|

|

船津の十五夜綱引 |

お茶作り |

伝統工芸 |

木津志山伏踊り |

|

|

帖佐八幡神社の浜下り |

別府川の魚と漁法 |

帖佐人形 |

下名の棒踊り |

|

|

加治木のクモ合戦 |

|

|

下名の疱瘡踊り |

- 図書閲覧コーナーでは、資料館の所有する歴史関係の資料を閲覧することができます。

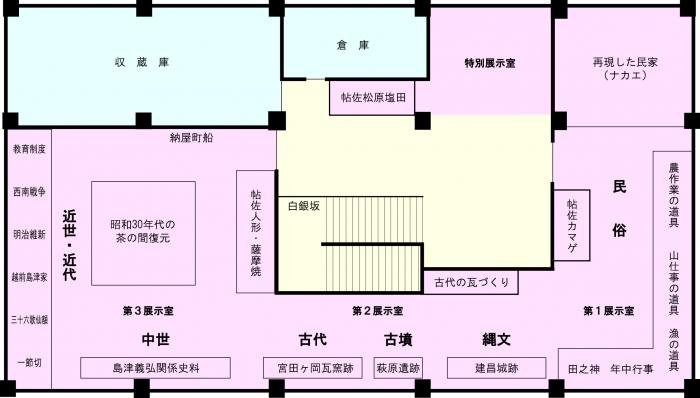

【2階】

〔第1展示室〕民俗コーナー

再現した民家

姶良市木津志に建っていた民家のナカエ部分を移築したもので、約100年前の住居の雰囲気を感じることができます。

約100年前の民家を再現

帖佐カマゲ

水田地帯の広い帖佐の大きな産業であったカマゲ(叺)作りを紹介しています。カマゲは、稲ワラで編んだ袋のことで、米や塩をはじめいろいろなものを収納・運搬するために重宝されました。

〔第2展示室〕考古コーナー

建昌城跡

縄文時代草創期~早期(約13000~7300年前)の集落跡です。複数の火山灰層に挟まれて、多くの遺構・遺物がみつかっています。

宮田ヶ岡瓦窯跡

奈良~平安時代に大隅国分寺(霧島市国分中央周辺)の屋根瓦を焼いた窯です。瓦は、別府川を使い船で運ばれたと考えられ、大隅国分寺跡でも同じ文様の瓦が出土しています。展示では瓦の文様やつくり方、屋根の葺き方を再現しています。

〔第3展示室〕中世・近世・近代コーナー

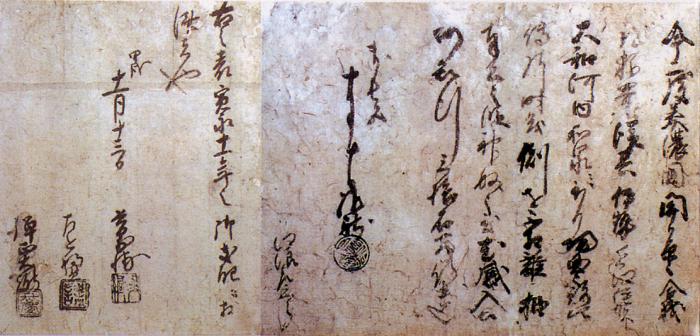

島津義弘に関連する資料

姶良市にゆかりの深い戦国武将・島津義弘に関連する資料(一節切や帖佐八幡神社三十六歌仙額)を展示。

関ヶ原合戦での武功に対して出された「三十石感状」

越前(重富)島津家」関係資料

江戸時代に重富郷に創設された「越前(重富)島津家」関係資料明治維新から西南戦争にかけての文書・錦絵などを展示。

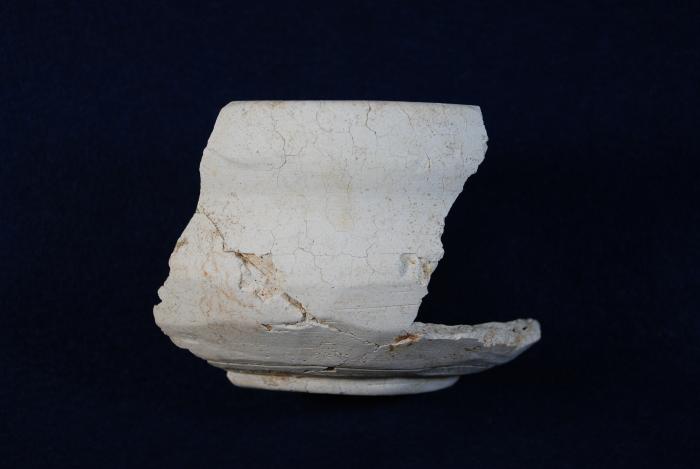

窯跡の資料

薩摩焼の歴史として、島津義弘が朝鮮人陶工金海に開かせた宇都窯跡から出土した抹茶碗(下写真)や茶入と、庶民用の器を焼いた元立院窯跡・小松窯跡(西餅田系)の資料を展示。

宇都窯跡から出土した抹茶碗

帖佐人形

節句人形として高樋集落を中心に作られた帖佐人形を数多く展示。

昭和の家電

昭和30年代の一般家庭を再現した民家内には、当時普及し始めた白黒テレビや洗濯機などを展示。

帖佐松原塩田

明治時代に始まり昭和26年まで経営された帖佐松原塩田は、帖佐村・町を支える大きな産業でした。塩田模型と作業風景のジオラマ、道具などが展示してあります。

〔特別展示室〕

夏・秋の2回、企画展・特別展を開催しています。