更新日:2015年6月16日

ここから本文です。

1.塩竈市の紹介

まずはじめに、私がお世話になっている宮城県塩竈市を紹介します。

奥州一の宮・鹽竈(しおがま)神社

"おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈"

今回私がお世話になっている塩竈市は、「おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈」の名のとおり、水産業が盛んな街です。

マグロや練り物のほか、市内には多くの寿司店が存在し、「寿司のまち」として全国でもその名が知られています。逆に、市内にはほとんど農地がありません。

市内全域のほとんどが住宅地となっており、そのような街並みは鹿児島県内ではなかなか見ることができないので驚きました。ただし、塩竈市を出ればすぐ山や農地が広がり、見慣れた風景になります。

塩竈市の街並み

塩竈市の概要

- 総人口:55,712人(男:26,604人・女:29,108人)(平成27年4月30日現在)

- 世帯数:22,960世帯(平成27年4月30日現在)

- 面積:17.86平方キロメートル(平成26年3月31日現在)

塩竈市は宮城県のほぼ中央、仙台市と日本三景で知られる松島との中間に位置しています。奥州一の宮・鹽竈(しおがま)神社の門前町として、栄えてきました。近代になってからは近海・遠洋漁業の基地としても発展し、「日本一の鮮マグロの水揚げ港」に代表されるように、新鮮な魚介類が豊富にあり、港町独特の食文化がつくられています。

「塩竈」の由来

海水を煮て塩をつくるかまど(竈)のことを「塩竈」といい、もともとは地名ではなく製塩用のかまどのことを指す名詞でした。塩竈市は、この竈のある場所として有名になり、それがそのまま地名になったと言われています。

塩竈市役所で作成する文書には、「塩竈」を使用することになっています。ただし、市民のみなさん、あるいは他の官公庁が「塩釜」と表記した文書については、「塩竈」と解釈して受理することとしています。

塩竈市イベントレポート

1年間という限られた派遣期間で、できるだけ地域行事に参加して、ここでしかできない体験ができたらと思っています。

ここでは、私が体験した塩竈市のイベントや東北ならではの行事をレポートします。

1.鹽竈神社花まつり

4月には塩竈市を代表するお祭り「鹽竈神社花まつり」が行われ、早速足を運んでみました。

一番の見どころはお御輿担ぎで、16人の輿丁(よてい)が約1トンもある御輿を担ぎ、街中を渡御します。

”奥州一の宮”と謳うとおり、鹽竈神社の知名度は大変高く、市内外からの参拝客で終日大盛況でした。

注:輿丁…輿を担ぐ人。

鹽竈神社花祭り2015の様子

2.御釜神社の宵祭り

このお祭りは、毎年7月4日~6日にかけて「藻塩焼神事(もしおやきしんじ)」が行われることで有名です。

「藻塩焼神事」とは、海藻を用いて濃度の高い塩水を作り、それを煮詰めて塩を作る古代製塩法の一連の行程を再現する儀式です。古代製塩法を今に伝える神事として、宮城県の無形民俗文化財に指定されています。

儀式の風景

藻塩焼(塩を煮詰める作業)に使用される釜。

7月5日には御釜神社内でちょっとした出店がありましたので、こちらの職員と、私と同じように全国からサポートに来ている派遣職員の数名で参加してきました。

倉敷市からの派遣職員(左)と。

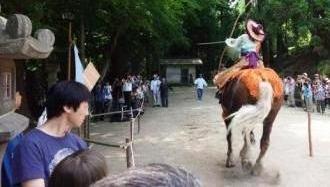

3.流鏑馬神事

このイベントは、鹽竈神社にて行われる神事で、室町時代に留守職(るすしき)・伊沢家景(いさわいえかげ)が三頭の馬を献じて流鏑馬を行い、部下の士気を高めたのが始まりとされているそうです。

別宮・左宮・右宮それぞれに一頭の馬をたてて、三人の騎手が三つの的を射抜いていきます。矢が的に的中すれば災厄が祓われ、福を招くとされています。

注:留守職・・・「陸奥国留守職(むつのくにるすしき」という鎌倉幕府の陸奥国統治機関の一つ。

注:伊沢家景・・・平安後期~鎌倉前期の武士で御家人。

上に見えるのが鹽竈神社です。

矢を射る瞬間です。実物は馬の動きや矢の速さなど迫力があります。

ちなみに、鹽竈神社と同じ敷地内にある志波彦神社からは塩竈市を一望できます。天気がいい日はとても眺めがいい場所です。