更新日:2018年4月1日

ここから本文です。

クローズアップ

traditional clay dolls' city "AIRA"

赤・青・黄・緑――。土の柔らかい質感に鮮やかな色彩が映える

素朴な表情と芸術美のコラボレーション

県内最古の土人形「帖佐(ちょうさ)人形」

土の醸し出す柔らかい素材感。素朴な表情。それは見る人の心を和ませます。

目に鮮やかなビビッドカラーの彩りは、いかにも縁起がよく、桃の節句や端午の節句など縁起物として贈られる風習もあります。

材料には姶良の土を使い、職人の手で一体一体心をこめて息を吹き込んでいきます。

郷土色あふれる愛らしい人形は、作り手の心を映し出しているかのように柔和な表情を湛えています。

和洋折衷。インテリアとしてどのスタイルにも相性がよく、一体でもその存在感を放つ。

一度は途絶え、蘇った帖佐人形 ~ 復興の道のり ~帖佐人形の歴史は古く、さかのぼること400年。 やがて人形焼きの技術は帖佐村の家々に引き継がれ、犬のほかに元禄娘や金太郎、鎧武者など様々なモチーフが作られるようなり、現在100を超える種類の型が見つかっています。 ある時期は活発に製作された帖佐人形でしたが、時代の流れの中で衰退し、戦乱の昭和初期にはその歴史が途絶えてしまいます。 昭和40年頃に、帖佐人形のすばらしさを再発見し、その復興のために立ち上がったのが、故・折田太刀男さんら帖佐人形保存会のメンバー。窯跡の家々に眠っていた型を探し回り、製法を試行錯誤して、帖佐人形の製作・復興に取り組みました。その活動の成果が実り、今では県から”伝統的工芸品”の指定を受けています。 現在は、折田太刀男さんの孫娘・折田貴子さんがその技術を受け継いでいます。近年、薩摩焼ブームということもあり、メディアに取り上げられることもしばしば。帖佐人形は、再び息を吹き返しました。

龍王、ゴッタン弾き、狛犬。透き通るような白を基調としたボディに、色鮮やかなカラーリング。凛々しい容姿に「なにか元気をもらえる」とみる人の心を魅了する。

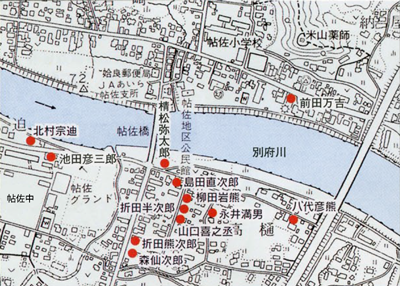

帖佐エリアが窯元発祥帖佐人形は帖佐エリア、現在の姶良市立帖佐中学校近辺に窯元が集中していたため、その地名が名付けられている。最盛期には約40もの窯が軒を連ね、全国的にも知名度は高かったと言われている。

大正~昭和の帖佐人形窯跡分布図

県内の土人形文化では最古と言われている帖佐人形。

受け継がれる伝統とぬくもり「帖佐人形は”つなぐ”もの――。」

現在、帖佐人形を製作できるのは折田貴子さん一人。幼いころから祖父・太刀男さんの人形作りを間近に見て育ちました。 人形作りを受け継ぐことに決めたのは、やはり祖父への想いから。失敗しても、「好きなように作ってごらん」と見守ってくれる優しいおじいちゃんだったそう。祖父のそばでする粘土遊びは、ご飯を食べるよりも好きだったと話してくれました。大好きな祖父が大切にしていた伝統を守り続けたい、と決心したそうです。 大好きだった土遊びが今ではライフワークに。魅力はやはり土の持つぬくもり、あたたかみにあるようです。 祖父のぬくもり、土のぬくもり。 世代から世代へ、人から人へ。 帖佐人形は、”つなぐ”ツールとして、新たな発展を遂げています。

「帖佐人形は、”つなぐ”もの。祖父の意思も次の世代につないでいきたい――。まだまだ祖父の筆さばきには敵わない」と語る折田さん。

折田さん4歳のときの作品(右)。帖佐人形はつねに身近にあった。

複数並べて飾ると一層華やかに際立つ。力士は福を呼んでくれそうなやさしい面構え。

作業の流れ作業工程は、粘土をこねる作業から型取り、乾燥、窯焼き、絵付けをして完成します。 STEP11.粘土生成 2.粘土板に整える 3.型入れ STEP24.型はずし 5.乾燥 6.窯入れ STEP37.窯出し 8.絵付け 9.完成 |

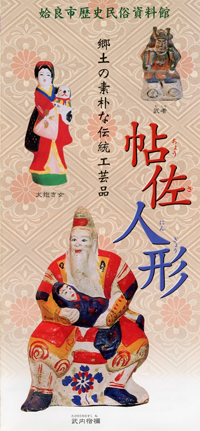

関連パンフ・ガイド

タイトル

郷土の素朴な伝統工芸品「帖佐人形」

発行/姶良市歴史民俗資料館

帖佐人形の歴史や時代別の人形をわかりやすく紹介。南九州全域に存在する土人形産地もダイジェストで解説しています。

電子書籍化しています。

スマートフォンやタブレットはこちらで。

「帖佐人形」powered by eBPark九州・山口(外部サイトへリンク)

姶良市内の帖佐人形お取扱い店

実際に手に取ってご覧いただける店舗などはこちらになります。

※数量が限定されているため、お買い求めの際は事前にお問い合わせください。

(PDF:3,366KB)

(PDF:3,366KB)